orso castano: lo studio focalizza l'attenzione sulle differenze cognive , ma , ovviamente, dietro queste differenze ci sono strutture anatomiche . Sarebbe stato interessante uno studio piu'approfondito sulle strutture neurali. Ma e' comunque molto interessante leggere che le conclusioni dello studio riferiscono come "impressionante" la complementarieta' tra i due cervelli.

BIBLIOGRAFIA:

BIBLIOGRAFIA:

- Verma R., Gur R.C., Gur R.E.,Ingalhalikar M. Smith A., Parker D., Satterthwaite T.D., Elliott M.A., Ruparel K., Hakonarson H. (2013).“Sex differences in the structural connectome of the human brain”. Proceedings of National Academy of Sciences.

da State Of Mind (link sotto)

Un recente studio sulle connessioni cerebrali condotto da Penn Medicine e pubblicato su Proceedings of National Academy of Sciences ha portato alla scoperta di notevoli differenze nei circuiti neurali degli uomini e delle donne che hanno alimentato le credenze popolari riguardo le differenze di genere.

In uno dei più importanti studi sulle differenze di genere, Ragini Verma, professore dell’Università della Pennsylvania, e colleghi hanno trovato ampie connessioni neurali intraemisferiche antero-posteriori nei maschi, il che suggerisce che il loro cervello sia strutturato per facilitare la connessione tra la percezione e la coordinazione dei movimenti. Al contrario, nelle femmine, sono più ampie le connessioni interemisferiche dimostrazione del fatto che esse hanno maggiore facilità di comunicazione tra le capacità analitiche e l’intuizione.“Questa mappa mostra significative differenze- e complementarietà- nell’architettura del cervello umano che forniscono una spiegazione del perchè gli uomini si distinguono in alcuni compiti, mentre le donne in altri” spiega Verma.Per esempio, mediamente, i maschi sono migliori nell’imparare e nell’eseguire un singolo compito alla volta, come andare in bicicletta o guidare, mentre le femmine hanno una memoria maggiore e migliori abilità cognitive sociali, il che le rende maggiormente attrezzate per il cosidetto multitasking, che sottilinea un approccio di tipo mentalistico.Altri studi precedenti hanno dimostrato differenze legate al sesso a livello cerebrale, ma il circuito neurale che connette le regioni dell’intero cervello connesso a quelle specifiche abilità cognitive non è stato scientificamente dimostrato.In questo studio, invece, Verma e colleghi hanno indagato le specifiche differenze di genere nella connessione cerebrale durante il periodo dello sviluppo di 949 soggetti (521 femmine e 428 maschi) di età compresa tra gli 8 e i 22 anni attraverso l’utilizzo della DTI (Diffusion Tensor Imaging).Questo gruppo di ricerca ha dimostrato che le donne hanno una maggior connettività interemisferica nelle aree sovratentoriali, al contrario degli uomini che hanno una maggior connettività intraemisferica. Accade l’opposto, invece, nel cervelletto, il quale ha un ruolo principale nel controllo motorio e in cui i maschi mostrano maggior connessione interemisferica mentre le femmine maggior connessione intraemisferica.Tutte queste connessioni specifiche nei maschi forniscono loro un sistema efficiente per la coordinazione dei movimenti in cui il cervelletto e la corteccia favoriscono il collegamento tra le esperienze percettive (parte posteriore del cervello) e l’azione (parte frontale). Nelle femmine queste connessioni facilitano l’integrazione tra processi analitici e sequenziali (emisfero sinistro) e le informazioni spaziali e intuitive (emisfero destro).Gli autori hanno riscontrato poche differenze di genere nei bambini di età inferiore ai 13 anni, ma differenze più pronunciate negli adoloescenti tra i 14 e 17 anni e nei giovani adulti oltre i 17 anni.I risultati dimostrano anche che le femmine hanno prestazioni migliori dei maschi nell’attenzione, nel linguaggio, nel riconoscimento delle espressioni facciali e nei test di cognizione sociale. I maschi, invece, sono migliori nel processamento spaziale e nella percezione sensori-motoria. Queste differenze sono maggiormente evidenti tra i 12 e i 14 anni.Infine, il dottor Ruben Gur afferma: “E’ impressionante quanto siano complementari il cervello femminile e quello maschile. I dettagli sulle mappe neurali non ci hanno solamente aiutato a capire meglio le differenze tra come uomini e donne pensano, ma ci hanno anche portato a conoscere a fondo le radici dei disturbi neurologici, che sono spesso legati al sesso”.

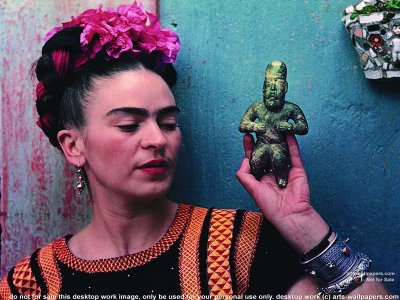

frida kahlo

frida kahlo